HISTORY教会のあゆみ

1874年4月19日、摂津第一基督公会(現在の神戸教会)が設立され、

続いて5月には摂津第二基督公会(現在の大阪教会)が設立され、

これに続くかたちで摂津第三基督公会として現在の摂津三田教会は誕生しました。

三田は旧城下町ですが、決して都市部ではない山間の地に、神戸や大阪に次いで教会が設けられたということには、

旧三田藩最後の藩主・九鬼隆義の影響が非常に大きかったと言えます。

三田藩とキリスト教の関係は1872年夏に始まります。

もともと、当時としては異例ともいえるほど西洋文化に興味と関心の高かった九鬼隆義は、有馬の地に避暑に来ていたデーヴィス宣教師を訪ねて、毎日のようにキリスト教や聖書、また西洋の科学・文化・風習などについて学びました。そしてそれを三田における医療や教育に積極的に取り入れようと考えていました。

そのためデーヴィス宣教師から学ぶところが多くあったのです。

1873年の夏、デーヴィスは三田に2週間滞在して、日々、青年たち20数名に聖書の講義をし、また女性宣教師だったJ.E.ダッドレーは毎日午後に女性たち向けに聖書の講義をしました。

また、三田の医師たちは、宣教師であり医師でもあったJ.C.べリーから西洋医学の教えと聖書の学びを受けることになっていったのです。

1874年4月19日、摂津第一基督公会(現在の神戸教会)が設立され、続いて5月には摂津第二基督公会(現在の大阪教会)が設立され、これに続くかたちで摂津第三基督公会として現在の摂津三田教会は誕生しました。

こうした日本へのプロテスタント宣教における最初期の宣教師たちの熱心な活動が実を結び、男女16名の信者が洗礼を受け、1875年7月27日、旧三田藩九鬼家大広間にて摂津第三公会が設立されました。当時は、旧三田藩の陣屋跡を教会としていました。

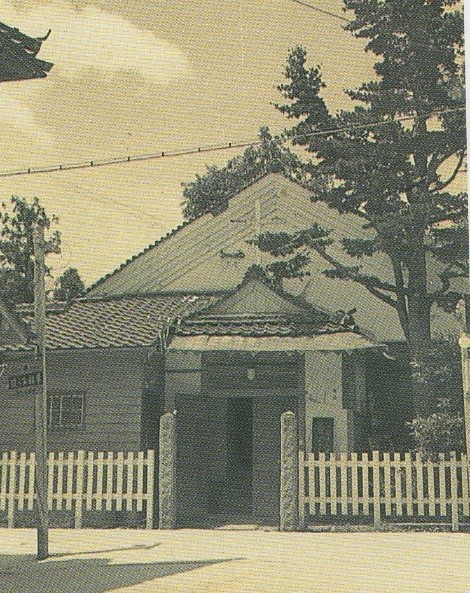

1877年9月7日には教会が建築され、献堂式が執り行われました。場所は三田本町上、この日の演説者はデーヴィス、澤山保羅、グリーンの3名でした。

このとき司会を務めたのは同志社の創立者である新島襄です。新島は聖書に触れたことで感化され、これを自由に宣べ伝えている国に憧れ、国禁を犯してまで渡米して神学を学び、洗礼を受け、やがて日本におけるキリスト教教育の必要性を感じて帰国、訴え続けていた人物です。プロテスタント教会の中でも同じ系統にあった摂津三田教会の設立には感慨深いものがあったでしょう。なお、摂津第三公会設立の4か月後の1875年11月に新島は同志社を立ち上げています。